10月18日,科大东区5201教室举办了本学期通识教育系列讲座的第五讲“媒介与舆情”。本次讲座由南开大学文学院副教授李广欣主讲。该讲座也是本校通识课程《现代媒介素养》的第二课,吸引了校内众多同学参加。

讲座伊始,李广欣老师首先用web2.0的案例向同学们引入舆情与舆论的概念,指出想要理解“舆情”首先要理解“舆论”。李老师通过几个要点帮助同学们梳理和理解舆论的本质、舆论的形成过程与演变机制、舆论与政治、舆论内涵的历史性积累,强调舆论本身是一种公共意见,具有一致性和社会性,具有现实影响力。

随后,李老师着重介绍并深入分析了舆论与媒介的关系。理论上媒介与舆论分属两个领域,但现实中,舆论进入现实往往需要依靠媒介来实现。从“沉默的螺旋”理论说起,人们在公共表达意见时,往往要关注周围的“意见环境”,如果发现自己的意见与多数意见相悖时,往往选择沉默。但问题在于,人们如何知道自己或他人的意见是“多数意见”?李老师指出,正是“可见”的需求使媒介与舆论产生密切联系。

再除此之外,从舆论转向论题“舆情”,舆情本质上是舆论内涵的泛化,它承认现实中的复杂性,视野更广阔,且在管理者角度审视舆论的发展。李老师通过举例指出了网络媒体时代舆情的四个重要特征,并带领同学们分析了其产生的动因和源头。

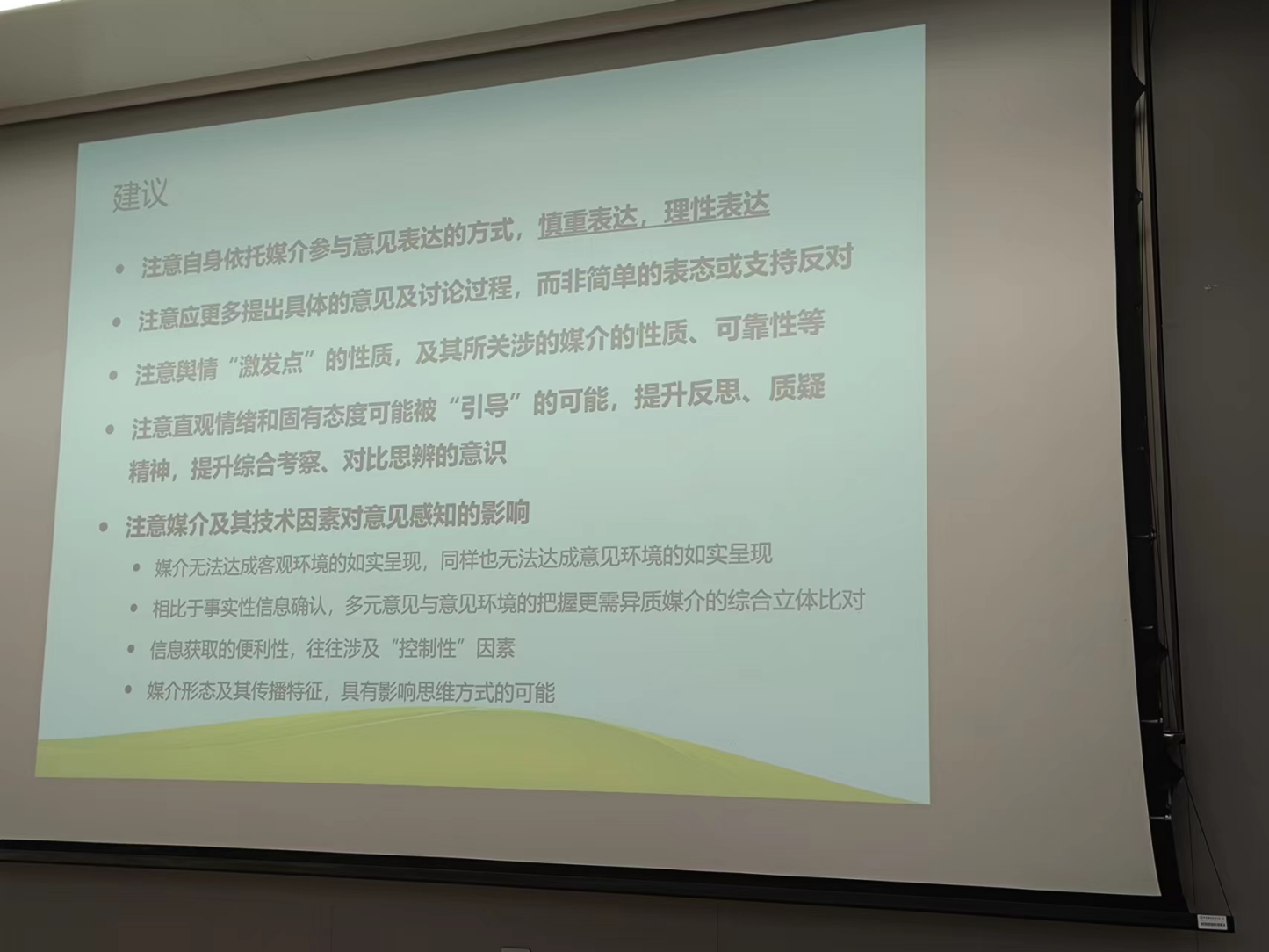

课程的最后,李老师指出总结道,还有许多问题值得同学们去反思,例如网络意见的显著是否等同于“多数”,而不可见是否等同于不存在?舆论的合理意义究竟是什么?李老师建议他建议,同学们在媒介公共生活中要提出经过思考的具体意见而非简单表达情绪,保持理性与科学。并提出了一种舆论的理想状态:回归“公共”,关注“平衡”。

本次课程中,李广欣老师通过介绍“舆论”、“舆情”、“媒介”等概念,深入辨析媒介与舆情的关系,有助于帮助同学们进一步认识与理解媒介的本质,。真实的生活中,意见表达往往会会掺杂更复杂的价值观、个人立场与情绪等,年轻学子应保护好网络中的自己,避免淹没沉溺在各式各样喧杂、片面的的媒体声音中,要时刻保持冷静客观的判断,树立正确的“舆情观”。